人體解剖結構模型的發展

人體解剖結構模型是醫學教育和臨床實踐中不可或缺的教學工具,它不僅幫助醫學生及醫療從業者深入理解人體復雜的解剖結構,還為手術模擬、疾病診斷與治療提供了直觀而精確的參考人體解剖結構模型的歷史可以追溯到古代文明時期,那時的人們已經開始嘗試用泥土、石頭或木材雕刻出人體的大致形態,用以解釋生命現象和宗教信仰。然而,真正意義上的解剖學模型誕生于文藝復興時期,隨著解剖學作為一門科學的興起,藝術家與科學家合作,開始制作更為精細和準確的人體模型。維薩里(Andreas Vesalius)的《人體解剖學圖譜》出版后,更是推動了人體解剖模型的發展,模型逐漸成為醫學教育的重要組成部分。進入20世紀,隨著材料科學和制造技術的進步,人體解剖結構模型經歷了革命性的變化。從最初的蠟制模型到現代的塑料、硅膠、甚至是3D打印模型,材料的多樣性和制造技術的精確性使得模型能夠更真實地模擬人體結構和功能,極大地提升了教學和臨床應用的效率與效果。

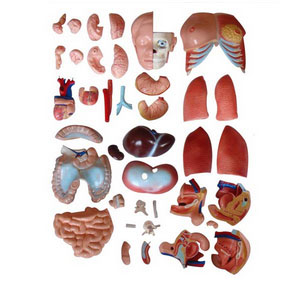

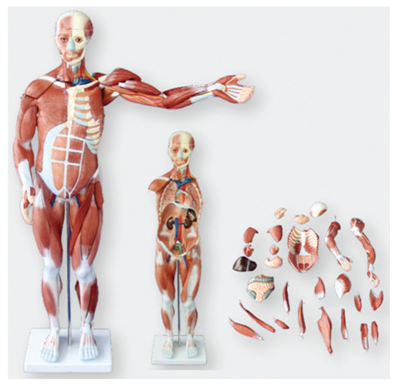

人體解剖結構模型種類繁多,根據用途和細節程度可分為基礎解剖學模型、區域解剖學模型、系統解剖學模型、病理解剖學模型以及動態功能模型等。基礎解剖學模型主要用于展示人體各大系統和器官的基本位置和形態;區域解剖學模型則側重于某一特定區域(如頭部、胸部、腹部)的詳細結構;系統解剖學模型則按照人體系統(如神經系統、循環系統)進行分類展示;病理解剖學模型則模擬疾病狀態下的解剖變化,用于醫學教育和臨床教學;動態功能模型則通過機械或電子技術模擬人體器官的動態運動,如心臟跳動、呼吸運動等,增強學習者的直觀感受和理解。

現代人體解剖結構模型的制作融合了多種高科技手段,包括但不限于3D掃描、計算機輔助設計(CAD)、快速原型制造(RPM,如3D打印)、注塑成型、硅膠模具灌注等。材料選擇上,既要考慮模型的耐用性、逼真度,也要兼顧環保和安全性。例如,高質量的硅膠因其良好的柔韌性和生物相容性,被廣泛用于制作皮膚、軟組織等部位的模型;而硬質塑料則適合用于骨骼結構的模擬。3D打印技術的引入,更是讓模型的定制化和個性化成為可能,醫生可以根據患者的具體病情,打印出精確匹配其解剖結構的模型,用于術前規劃和模擬手術。

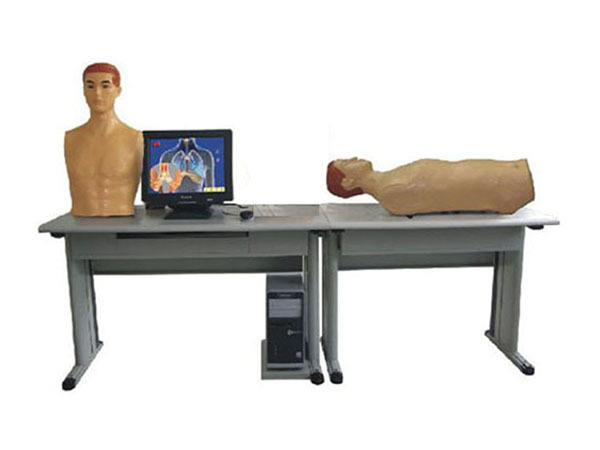

在醫學教育領域,人體解剖結構模型是理論與實踐結合的橋梁。通過模型的直觀展示,學生可以在沒有實際尸體操作經驗的情況下,安全地學習和理解人體解剖結構,提高空間想象能力和實際操作技能。在臨床實踐中,模型的應用同樣廣泛。對于外科醫生而言,術前使用患者特異性的解剖模型進行手術模擬,可以預演手術步驟,評估手術風險,優化手術方案,從而提高手術成功率,減少并發癥。此外,模型還用于患者教育,幫助患者更好地理解自己的病情和治療方案,增強醫患溝通,提升治療滿意度。

隨著科技的飛速發展,人體解剖結構模型正朝著更加智能化、交互化和個性化的方向發展。智能化模型能夠響應學習者的操作,提供即時反饋,甚至通過增強現實(AR)或虛擬現實(VR)技術,讓學習者仿佛置身于真實的解剖環境中。交互性模型則允許用戶通過觸摸、旋轉、縮放等操作,深入探索人體內部結構,增強學習體驗。個性化模型則基于患者的具體數據,實現一對一的精準定制,為精準醫療提供有力支持。未來的人體解剖結構模型可能會采用更加接近人體組織的生物相容性材料,使得模型在觸感、溫度、氣味等方面更加逼真,進一步提升教學和臨床應用的沉浸感和實用性。同時,結合人工智能和大數據分析,模型還能實現自我學習和優化,根據使用者的反饋和需求,動態調整教學內容和展示方式,成為醫學教育和臨床實踐的得力助手。人體解剖結構模型作為醫學教育和臨床實踐的基石,其發展歷程見證了科技進步對醫學教育的深刻影響。隨著技術的不斷革新,未來的模型將更加智能化、交互化和個性化,為培養高素質醫學人才、推動精準醫療發展貢獻力量。