歡迎訪問知能醫學。

熱銷產品

熱門標簽

心肺復蘇的普及與進展

所屬分類:業界資訊

發布時間:2024.10.28

熱度:44

心肺復蘇作為一項基本的搶救技術,經過無數醫務工作者的不斷嘗試、改進、創新,終于在上世紀60年代由Pater等將口對口人工呼吸、胸外心臟按壓、除顫三項技術結合起來,創建了現代心肺復蘇術。經過半個多世紀的發展,心肺復蘇的臨床和實驗研究都取得了長足的進步。

近年來,心搏驟停的發病率居高不下并有逐年升高的趨勢,其院內復蘇存活率為10. 9%~30. 0%,而院外僅為7%~8%,即使復蘇成功,也有2%?3%的存活者遺留嚴重的神經功能障礙。因此提髙心搏驟停患者搶救成功率仍是急診醫學研究的重點課題。

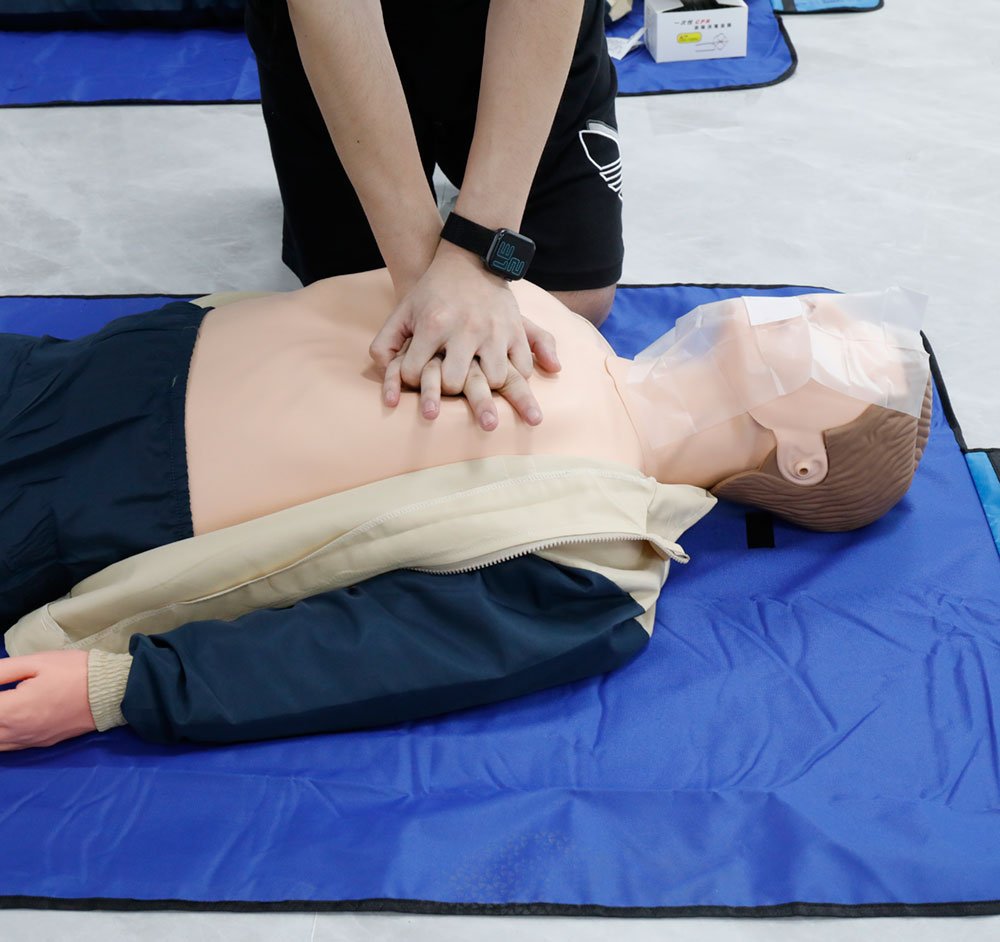

胸外心臟按壓+人工呼吸是傳統的心肺復蘇方法。長期以來,圍繞心肺復蘇要不要進行通氣以及通氣在心肺復蘇中的地位展開了激烈的討論。近年來提出了新的心肺復蘇概念,即對出現心搏驟停的患者僅做單純的胸外心臟按壓,而不進行人工呼吸,它區別于傳統的心肺復蘇,強調不中斷、連續性胸外心臟按壓,以保障心腦的血液供應。

心搏驟停開始的幾分鐘是搶救的黃金時間,而第一目擊者又多為非專業人士,鼓勵他們參與心肺復蘇,可以進一步提高心肺復蘇的成功率。胸外心臟按壓是搶救心搏驟停的有效治療措施,心肺復蘇中連續有效的胸外按壓可改善患者心腦血流灌注,尤其是在心搏驟停搶救的“黃金”時期。

連續胸外心臟按壓能顯著提高復蘇成功率,心搏驟停后如果在30 min內恢復自主心率、血流在灌注,則有可能部分或全部恢復腦循環。但只有不到1/3的心搏驟停患者被實施傳統心肺復蘇,而目擊者主動實施心肺復蘇<20%。

調查結果顯示,目擊者不愿意進行口對口工人呼吸是進行傳統心肺復蘇的障礙,這種顧慮可能與對傳染或傳染性疾病的恐懼有關。單純胸外心臟按壓法應當被大眾熟悉,并期待更多的目擊者參與到心搏驟停的心肺復蘇中來。